Handlung

1. Akt

Sylva Varescu ist der Star der Budapester Varietészene. Der adlige Edwin Lippert-Weylersheim ist unsterblich in sie verliebt.

Seine Freunde Boni und Feri raten ihm, die Finger von ihr zu lassen und das leichte Leben zu genießen.

Edwins Eltern, Anhilte und Leopold Maria, sind gegen Edwins Verbindung. Sie schicken den Vetter Eugen von Rohnsdorff, um Edwin zum Militärdienst zu rufen und an seine Verlobung mit Cousine Anastasia Eggenberg, genannt Stasi, zu erinnern. Edwin verspricht, seinen Dienst anzutreten, macht Sylva aber zuvor einen Heiratsantrag – den sie annimmt. Als sie erfährt, dass Edwin bereits verlobt ist, beschließt sie, nach Amerika zu gehen.

2. Akt

Edwin hat sich damit abgefunden, Stasi heiraten zu müssen. Seine Eltern bleiben aber skeptisch.

Boni und Sylva – mittlerweile zurück aus Amerika – tauchen als vermeintliches Grafen-Ehepaar auf. Sie wollen Edwins Eifersucht wecken. Es funktioniert. Edwin bittet Sylva erneut, ihn zu heiraten. Sie sagt wieder Ja. Gleichzeitig gesteht Boni Stasi seine Liebe.

Edwin will, dass Sylva ihren erfundenen Titel als Gräfin behält, um die Zustimmung seiner Eltern zu gewinnen. Sylva lehnt ab und verlässt Edwin.

3. Akt

Boni versucht, Sylva wieder mit Edwin zu versöhnen. Erfolglos. Stattdessen ermuntert Feri Sylva, auf die Bühne zurückzukehren.

Als Feri Edwins Vater begegnet, erzählt er von seiner eigenen Liebe zu einer Chansonette, die später adlig geheiratet hat. Leopold Maria erkennt, dass diese Frau seine eigene Ehefrau ist.

Er gibt seinen Widerstand auf – und der Liebe von Edwin und Sylva steht nichts mehr im Weg.

Eine Entstehung mit Hürden

Als Emmerich Kálmán im Frühjahr 1914 das Textbuch der Csárdásfürstin las, war er sofort Feuer und Flamme. Gemeinsam mit den Librettisten Leo Stein und Béla Jenbach zog er nach Marienbad, um sich ans Werk zu machen. Im Sommer war der erste Akt fertig. Doch die politische Luft brodelte schon. Am 28. Juni 1914 wurde der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajewo ermordet. Bis auf Weiteres wurden Theater- und Opernhäuser geschlossen, es konnten keine Aufführungen stattfinden. So musste Kálmán seine Arbeit unterbrechen.

Wenige Monate nach Kriegsbeginn öffneten aber einige Häuser wieder. So nahm auch Kálmán seine Arbeit wieder auf. Für den zweiten Akt zog er nach Bad Ischl, die damalige Pilgerstätte für den Operettenbetrieb. Hier residierten neben Kálmán auch Komponisten wie Leo Fall, Franz Lehár, Oscar Straus, Johann Strauss (Sohn) oder auch Johannes Brahms und Anton Bruckner. Kálmán wohnte in der Rosenvilla «Meyerbeerstöckl», in der schon Lehár seine Operetten von Das Fürstenkind bis Eva komponierte. Die Unterbrechung durch den Ersten Weltkrieg macht sich gleich im Libretto bemerkbar: Während im ersten Akt größtenteils Euphorie herrscht, übernimmt zum Ende des Akts mit Sylvas Abschied nach Amerika eine große Ernüchterung. Man sagt, dass sich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs hier nicht nur Sylva verabschiedet, sondern eine ganze Epoche. Auch im zweiten Akt spielen einige Verse auf das politische Klima an. Etwa mit «Mag die ganze Welt versinken: Ich hab’ dich!» Das sind aber nur Zwischentöne. Die Liebe zwischen Sylva und Edwin bleibt im Zentrum. Daher sollte die Operette eigentlich auch Es lebe die Liebe heißen. Bis Oscar Straus im November 1914 seine Operette Rund um die Liebe herausgab, was Kálmán doch etwas zu ähnlich klang. So entschied er sich, den Titel Sylva Varescu zu widmen, der Csárdásfürstin. Am 13. November sollte die Premiere stattfinden. Doch Kálmán war abergläubisch: An einem 13. darf keine Uraufführung stattfinden. Also wurde sie auf den 17. verschoben. Und wurde zum vollen Erfolg.

Lachend weinen?

Regisseur Sebastian Kranner im Gespräch

Die Csárdásfürstin wurde teils vor, teils während des Ersten Weltkriegs geschrieben. Was bedeutet das für dich?

Vieles in dem Stück ist heute wieder aktuell. Die Handlung spielt zu der Zeit, als die Donaumonarchie unterging. Wir sind jetzt selbst an einem Punkt, wo sich die Welt neu sortiert. Das alte Weltkonstrukt, das seit dem Zweiten Weltkrieg aufrechterhalten wurde, bricht wieder auf. Das ist das Faszinierende an Geschichte: Sie erklärt uns nicht nur das Heute, sondern lässt uns auch die Zukunft vorausahnen. Die Menschen leben in Zyklen, die sich auf eine gewisse Art wiederholen.

Auch Sylvas und Edwins Dilemma, unglücklich zu lieben, wiederholt sich immer wieder ...

Manchmal trifft man Menschen, mit denen alles schön wäre, wenn zunächst nicht einige Dinge im Weg stünden. Sylva wird von allen begehrt. Ob sich jemand offiziell zu ihr als Chansonette bekennen würde, ist aber wieder eine andere Sache. Doch mit Edwin trifft sie zum ersten Mal auf jemanden, der es in jeder Hinsicht ernst meint. Die beiden kommen aus verschiedenen Welten, haben Unterschiedliches erlebt. Edwin ist ein Fürst, seine Eltern sind strikt gegen diese Verbindung. Der Weg zueinander braucht Zeit, Schmerz und Tränen. Sie gehen zwar durch die Hölle. Aber nur, um danach in den Himmel aufzusteigen.

In dieser Situation waren nicht nur Sylva und Edwin ...

... sondern auch Feri Bácsi. Er hat für mich eine besondere Bedeutung, weil er genau das, was Sylva und Edwin erreichen können, selbst nicht erreicht hat. Er hatte das Glück schon in den Händen, konnte es aber nicht festhalten. Und er sieht genau diesen Fehler bei Sylva und Edwin kommen. Deshalb möchte er mit allen Mitteln versuchen, dass die beiden es besser machen. Das macht ihn so unfassbar empathisch. Und das Verrückte ist ja, dass er seine ehemalige Liebe am Ende wiedertrifft. Und es sich dabei um Edwins Mutter Anhilte handelt. Feri weiß in dem Moment eigentlich nicht, wie er damit umgehen soll. Deshalb haben wir ihnen auch ein Lied aus Kálmáns ungarischer Fassung der Csárdásfürstin eingefügt, mit dem sie sich an die schönen Zeiten erinnern, das Hajmási Peter.

Es ist das Lied, mit dem Anhilte damals in Miskolc am meisten brilliert hat. Als Primadonna, als Kupferhilda, also eigentlich als Sylvas Pendant. Das singt sie noch einmal mit dem adligen Feri.

Es ist in gewisser Weise eine Versöhnung.

Diese Nostalgie zieht sich durch die gesamte Operette. Dazu immer wieder Feier und Pomp. Wie gehst du mit diesen Stimmungswelten um?

Man kann diese Kehrseiten der Medaille nur als Einheit betrachten. Es ist einfach unmöglich, Lachen und Weinen zu trennen. In der Operette sowieso, besonders aber in diesem Werk von Emmerich Kálmán. «Die Ungarn vergnügen sich weinend», lautet ein ungarisches Sprichwort. Ich bin selbst halber Ungar, spüre diese Melancholie sehr stark in mir. Bei Ungarn denkt man ja gern an Paprika, Feuer, Csárdástänze und Lebensfreude. Das stimmt auch. Nur wird in Ungarn getanzt, weil man weinen muss. Um den Schmerz rauszulassen, versucht man, sich gleichzeitig wieder mit etwas Auftreibenden hochzupuschen.

«Die Ungarn vergnügen sich weinend.»Ungarisches Sprichwort

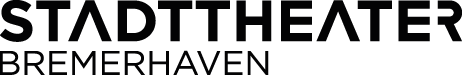

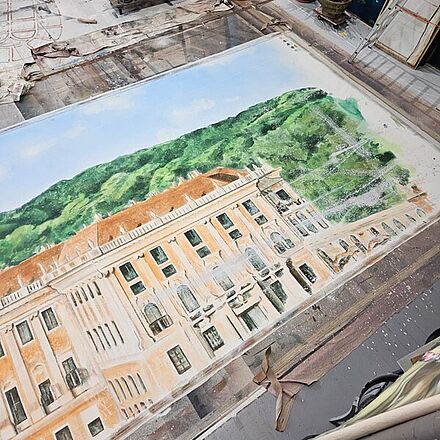

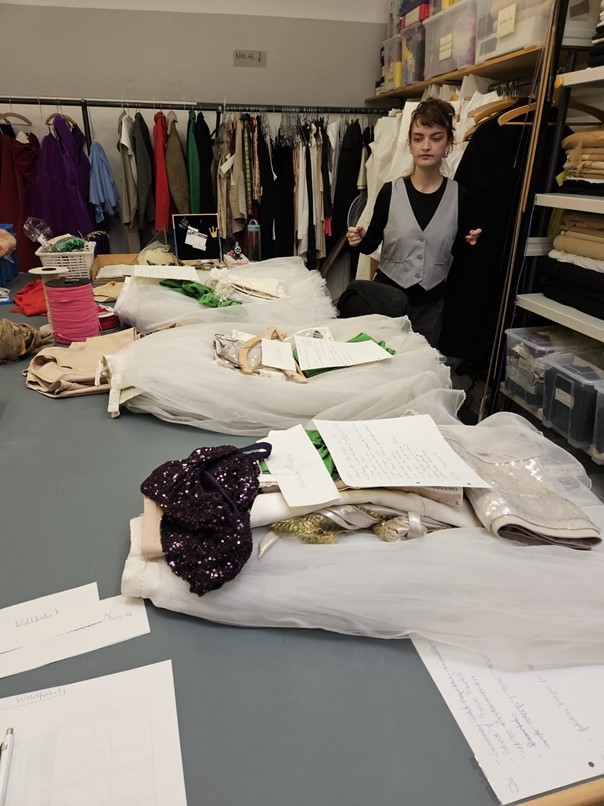

Deshalb passiert in dieser Produktion wahnsinnig viel. Mit Tanz, Licht, Kostümen, Drehbühne und technischen Veränderungen sowieso. Aber auch emotional: Viele unterschiedliche Gefühlslagen finden gleichzeitig statt, denn Menschen sind einfach so komplex. Man ist nie einfach nur glücklich oder nur traurig. Es ist immer eine Mischung. Durch diese Herangehensweise ermöglichen wir den Zuschauer:innen, sich auszusuchen, in welchen emotionalen Zustand sie sich begeben wollen. Und das in eigentlich jeder Szene. Wir wollen eine Operette für alle. Jede:r soll sich wiederfinden können.

Die Fragen stellte Torben Selk.

Prüderien und Prostitution

«Eine Tingel-Tangel-Dame!» ruft Edwins Vetter von Rohnsdorff empört über Sylva. Aber was ist eigentlich eine Tingel-Tangel-Dame? Und warum wurden Tänzerinnen zu Zeiten der Donaumonarchie so skeptisch beäugt? Klar, die Moral war prüde: Außerehelicher Geschlechtsverkehr war tabu, Frauen durften sich nicht alleine mit Männern aufhalten. Aber was taten schon Tänzerinnen?

Stefan Zweigs Die Welt von Gestern kennt da eine recht deutliche Antwort: Tänzerinnen waren oft Prostituierte. Nicht alle, aber viele. Prostitution war ein stillschweigend akzeptiertes Ventil für den verpönten außerehelichen Geschlechtsverkehr. Und entsprechend stark verbreitet. Ob «Strichmädchen» auf Gehwegen, «Tänzerinnen» in Bars oder Balletttänzerinnen in der Oper, ob für zwei oder zweihundert Kronen: Laut Zweig gab es überall und für jeden «weibliche Ware» zu haben. «Es kostete einen Mann eigentlich ebenso wenig Zeit und Mühe, sich eine Frau für eine Viertelstunde, eine Stunde oder eine Nacht zu kaufen wie ein Paket Zigaretten oder eine Zeitung», so Zweig.

Es gab auch luxuriöse «geschlossene Häuser». Dort wurde geplaudert, getrunken und getanzt, ehe sich die Paare in ein Schlafzimmer zurückzogen. Manche dieser Zimmer waren verspiegelt. Der Plot-Twist: Von außen konnte man reingucken, ohne, dass die Paare davon wussten. In diesen Etablissements sollen sich angeblich auch Mitglieder des Hofs eingefunden haben. Natürlich diskret. Für sie gab es eine besondere Treppe, durch die sie Eintritt erlangen konnten, ohne gesehen zu werden.

Kálmán nimmt diese absurde Welt hops: von Rohnsdorff und Edwins Eltern empören sich zwar über Sylva. Doch von Rohnsdorff gesteht nebenbei, Sylva eigentlich toll zu finden. Und Edwins Vater findet zu seinem Leidwesen heraus, dass er mit Edwins Mutter selbst eine ehemalige Chansonette geheiratet hat.

Torben Selk

Impressum

HERAUSGEBER Stadttheater Bremerhaven

SPIELZEIT 2025/2026, Nr. 7

INTENDANT Lars Tietje

VERWALTUNGSDIREKTORIN Franziska Grevesmühl-von Marcard

REDAKTION Torben Selk

SATZ Nathalie Langmaack

QUELLEN

Frey, Stefan: Unter Tränen lachen. Emmerich Kálmán. Eine Operettenbiografie. Berlin 2003.

Hrdlicka, Teresa: Komponisten auf Sommerfrische in Bad Ischl. Wien 2024.

Klotz, Volker: Operette. Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst. München 1991.

Die Texte «Handlung», «Eine Entstehung mit Hürden», «Lachend weinen? Sebastian Kranner im Gespräch» und «Prüderien und Prostitution» von Torben Selk sind Originalbeiträge für diesen Programmflyer. Zitate und Auszüge aus Gedichten wurden teils redaktionell bearbeitet.

Urheber:innen, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten.