Handlung

Prolog

Im Theater kracht es. Das Publikum ist sich uneinig, welches Stück gespielt werden soll. Die Bühnentechniker bringen Ordnung ins Chaos. Heute Abend: Die Liebe zu den drei Orangen.

1. Akt

Im Palast gibt es nichts zu lachen. Zumindest bucgt für den Prinzen, der trübselig im Bett liegt und keinen Spaß versteht. Truffaldino soll ihn aufmuntern – bisher ohne Erfolg.

In einem albtraumhaften Kartenspiel unterliegt der gute Magier Tschelio der bösen Zauberin Fata Morgana. Währenddessen schmie-den Prinzessin Clarice und ihr Handlanger Leander Pläne für den Sturz der Königsfamilie.

2. Akt

Im Palast wird gefeiert. Der Prinz soll mit einem absurden Fest geheilt werden. Im Tumult mit Truffaldino geht Fata Morgana zu Boden – und der Prinz lacht! Im Zorn verwünscht die Zauberin diesen: Er soll sich in drei Orangen verlieben. Trotz aller Warnungen macht sich der Prinz mit Truffaldino auf die Reise.

3. Akt

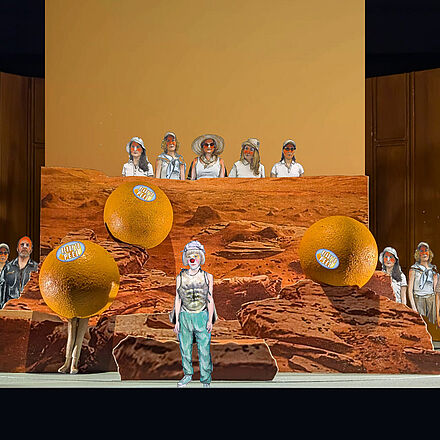

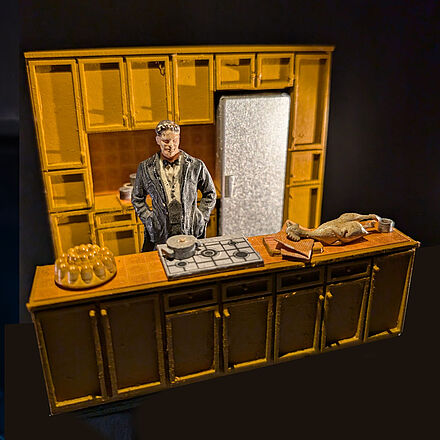

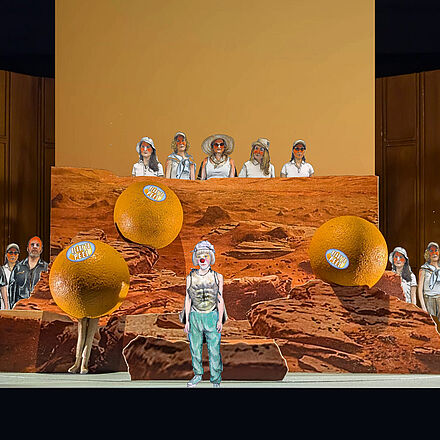

Im Rückenwind des Luftgeists Farfarello erreichen der Prinz und Truffaldino das Zauberschloss der Riesin Cremona. In der Küche bewacht die Köchin die drei Orangen. Mit der Hilfe des Zauberers überlisten der Prinz und Truffaldino diese, schnappen sich die Früchte und ziehen in die Wüste.

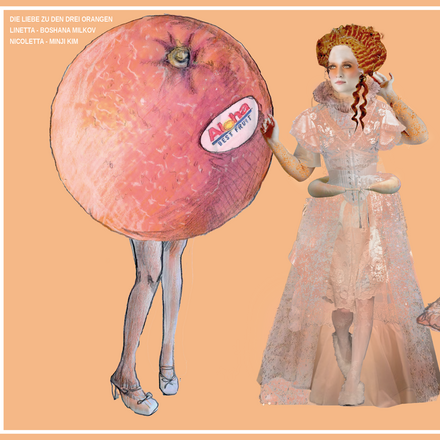

Durstig und erschöpft öffnet Truffaldino heimlich zwei Orangen, die sich als die verzauberten Prinzessinnen Linetta und Nicoletta entpuppen – und kurzerhand verdursten. Aus der dritten Orange schlüpft Prinzessin Ninetta. Eine plötzlich erscheinende Wasser-flasche ist ihre Rettung. Der Prinz ist verliebt.

Listig verzaubert Fata Morgana die Prinzessin in eine Ratte und ersetzt sie durch Smeraldina als falsche Braut.

Tschelio und Fata Morgana streiten erneut.

4. Akt

Im Palast wird Hochzeit gefeiert. Die Pläne von Fata Morgana werden durchkreuzt. Tschelio verwandelt die Ratte zurück in Ninetta.

Dieses Märchen kennt ein glückliches Ende. Vielleicht sogar für arg-lose Bösewichte.

Von der Bühne ins Unmögliche

Früchte, Wunder und Chaos im Theater

Wenn Orangen im Spiel sind, ist alles möglich. Sollte man zu-mindest meinen. Zu absurd allein schon die Idee, eine Brücke zu bauen zwischen blauem Blut, klatschenden Hofschranzen, guten Magiern, bösen Zauberinnen und jeder Menge hohem C. Die Liebe zu den drei Orangen sprengt Märchen, Oper und Drama zugleich.

Es ist ein Fest aus Slapstick, Satire und Zauber, eine «Anti-Oper», die sich weigert, die Regeln der Tradition zu bewahren – und dabei die Frage stellt: Was passiert, wenn das Theater sich selbst auf den Arm nimmt? Ein Abend, der schmeckt wie ein Cocktail aus Märchen, Satire und Chaos: grotesk, poetisch, märchenhaft und absurd.

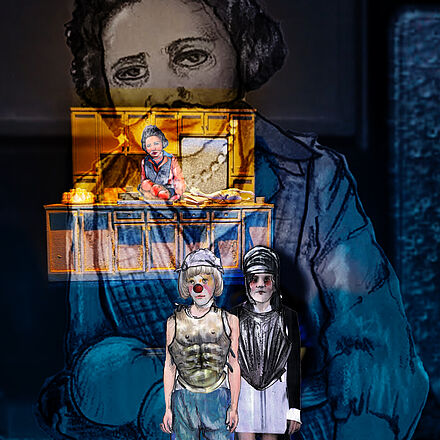

Prokofjew und das Welttheater

Sergei Prokofjew, Wunderkind und später Exil-Russe, erschafft diese Welt mit viel Witz, einem Schuss Absurdität und einem streckenweise gefährlichen Augenzwinkern. Nach der Oktoberrevolution verlässt er Russland, um in den USA sein Glück zu suchen, und nimmt die Vorlage von Carlo Gozzi – ein absurdes Märchen, das auf Die drei Zitronen von Giambattista Basile zurückgeht sowie die Theaterideen des russischen Revoluzzers Wsewolod Meyerhold mit. Kurz gesagt: Aus einer alten Märchensammlung wird ein groteskes Spiel, in dem schon damals Theater gegen Theater kämpft. Meyerhold bringt Anfang des 20. Jahrhunderts sein anti-realistisches Konzept auf die Bühne, bei dem Emotionen über Bewegung, Haltung und Geste entstehen – und nicht aus dem inneren Seelenleben. Prokofjew kombiniert all das mit musikalischem Genie zu einem Fest der Theaterkunst, das Tradition und Absurdität, Ernst und Klamauk, Intrige und Märchen verbindet. Es ist gelebtes Welttheater eines Russen, der im amerikanischen Exil eine Oper auf eine italienische Vorlage schreibt – auf Französisch, damals die internationale Theatersprache schlechthin und en vogue für avantgardistische Produktionen. Die Uraufführung 1921 in Chicago scheitert zunächst: Das Publikum versteht die Mischung aus Satire, Märchen und Tragik nicht. Erst die deutsche Erstaufführung 1925 in Köln bringt den Durchbruch. Die Liebe zu den drei Orangen wird gefeiert, bevor die Pariser Inszenierung 1929 Prokofjew endlich den internationalen Erfolg und die verdiente Anerkennung verschafft.

Was in der Orange steckt?

Prokofjews Musik sprüht vor Witz, Chaos und Magie. Groteske, energische, hämmernde und lyrische Klänge stehen nebeneinander. Verbunden werden sie durch Harmonik und Rhythmik, so spritzig wie frisch gepellte Orangen. Die Partitur verschmilzt dabei nicht romantisch mit den Figuren, sondern hält klare Distanz – vielleicht ist die Liebesszene zwischen Prinz und Ninetta im 3. Akt einer der wenigen «romantischen» Momente. Die Köchin? Ein Bass, parodistisch, grotesk überhöht – Trivialität wird Kunst, Banales wird Wunder. Und dann: der Marsch. Berühmt geworden als orchestrales Markenzeichen Prokofjews, treibt er die Handlung mit kecker Rhythmik voran, fast wie ein Kompass durch das Chaos. In den schnellen, punktierten Schritten spiegeln sich Truffaldinos Possen, das rhythmische Lachen von Prinz und Hofstaat, die Verfolgung der Orangen und die absurden Intrigen diverser Thronanwärter. Der Marsch ist das verbindende Element – zwischen den einzelnen Szenen, den Figuren und dem Publikum.

Und Prokofjew? Der ist damals vom Kubismus fasziniert – deshalb wirkt die Oper wie ein buntes Mosaik: Erst aus der Ferne ist ein Ganzes zu erkennen. Jede Szene, jede Geste, jeder Ton steht für sich – und doch formt sich daraus ein orchestrales Kunstwerk voller Rhythmus, Witz und absurdem Glanz.

Wsewolod Meyerhold«Die Natur des Theaters ist so, dass es stets unvollkommene, unvollendete Dinge zeigt und zeigen muss, denn die Vollendung dieser Dinge kommt in einem Prozess zustande, in dem sich zwei Elemente begegnen: die Schauspieler und das Publikum.»

Zwischen den Schalen und Zaubertränken

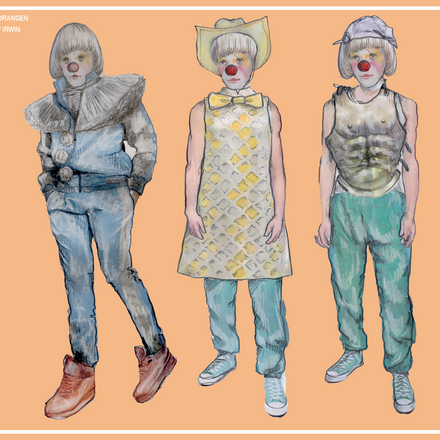

Die Figurenwelt der Orangen ist ein Kaleidoskop, das Prokofjew wie ein Miniaturtheater der Commedia dell’arte inszeniert: Jede Bewegung, jede Pose, jede Geste ist geschult, überhöht und zugleich komisch – und dennoch steckt hinter allem eine lebendige, fast menschliche Logik. Dazu überlagern sich gleich vier Erzählebenen: erstens die Auseinandersetzung um Kunst, Einfluss und Macht, zweitens die Heilung einer ernst zu nehmenden Krankheit, die als Volkskrankheit verspottet wird («Nun lach’ doch endlich mal!»), drittens das Ringen positiver und negativer Mächte um Vorherrschaft und viertens der Blick eines Publikums, das mitten im Chaos steht und die Ereignisse kommentiert. Und wer kennt sie nicht, diese Momente, in denen ein Lachen alles retten muss – ob am Hof, im Theater oder am Kaffeetisch?

Das Stadttheater als Palast

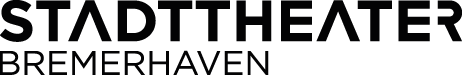

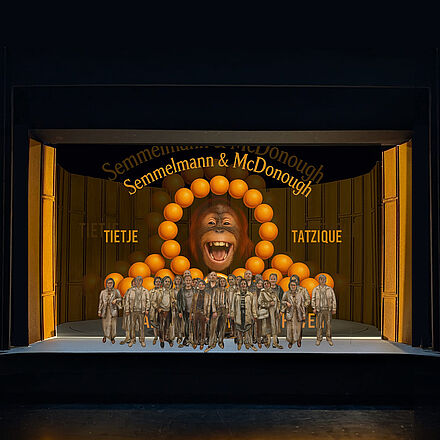

Der Regisseur und Bühnenbildner Julius Theodor Semmelmann denkt den Palast des 1. Akts als erweiterten Theatersaal, inhaltlich und optisch: Ein Palast im Palast, ein Publikum im Publikum. In einem großen Bett offenbart sich die Keimzelle der Oper wie auf dem Silbertablett. Devin McDonoughs Kostüme setzen dabei doppelte Akzente: Einerseits royale Roben, Umhänge und Clownskostüme, die die Märchen- und Hofstaatwelt behaupten, andererseits eine Gesellschaft, die sich häufig andere Gewänder überzieht, Masken wechselt und Rollen erfindet, um neue Figuren zu behaupten. Jede einzelne bewegt sich dabei zwischen Bühne und Illusion, zwischen Realität und Karikatur, zwischen Plan und Chaos. Es entfaltet sich ein Kosmos in mehreren Dimensionen: Die Oper verschmilzt Innen- und Außenraum, die Oberwelt des Hofs, die magische Zauberwelt und die rationale Außenwelt. Räume öffnen sich, schließen sich, drehen sich – immer anders, immer überraschend, fast so, als würde sich das Theater selbst im Kreis drehen.

Ein unmögliches Ende

Am Ende dieses abenteuerlichen Ritts ist man sich auf der Bühne einig: «Der König lebe hoch! Der Prinz und die Prinzessin!» Was daherkommt wie ein vom Himmel gefallenes Ende ohne Ende, ist genau das: ein Ende ohne Ende. Wie in einem Zauberspiegel verschwimmen alle Ebenen: Palast, Zauberwelt, Commedia, Märchen – und mit einem Federstrich ist alles vorbei. Märchenlogik? Vielleicht. Theaterzauber? In jedem Fall. Und vermutlich ist das der schönste Trick dieser Oper: Sie wirkt wie eine Orange, die man immer wieder neu schälen kann – mit jedem Mal anders, mit jedem Mal überraschend. So marschiert Prokofjews Oper bis heute durch die Theatergeschichte – grotesk, poetisch, scharf und verspielt zugleich. Und wenn Prinz und Ninetta nicht verheiratet sind, marschieren sie vielleicht noch heute.

Markus Tatzig

Impressum

HERAUSGEBER Stadttheater Bremerhaven

SPIELZEIT 2025/2026, Nr. 3

INTENDANT Lars Tietje

VERWALTUNGSDIREKTORIN Franziska Grevesmühl-von Marcard

REDAKTION Markus Tatzig

QUELLEN

Guillaumier, Christina: The operas of Sergei Prokofiev. Woodbridge 2020.

Morrison, Simon: Sergey Prokofiev and his world. Princeton 2008.

Morrison, Simon: The People’s Artist: Prokofiev’s Soviet Years. Oxford 2009.

Neef, Sigrid: Prokofjew-Studien. Band 7. Die Opern Sergej Prokofjews. Berlin 2009.

Die Texte «Handlung» und «Von der Bühne ins Unmögliche» von Markus Tatzig sind Originalbeiträge für diesen Programmflyer. Zitate wurden teils redaktionell bearbeitet.

Urheber:innen, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten.