Handlung

1. Akt

Am Heiligabend versammelt sich Familie Silberhaus mit Claras Freunden, um gemeinsam zu feiern. Drosselmeier, Claras Patenonkel, Zauberer und ein begabter Spielzeugmacher, hat Geschenke für die ganze Familie mitgebracht. Claras Bruder Fritz bekommt ein Schiff.

Und Clara einen Nussknacker. Sie schließt ihn sofort ins Herz.

Alle sind schlafen gegangen. Doch Clara kehrt ins Wohnzimmer zurück, um nach dem Nussknacker zu sehen. Sie nimmt ihn in den Arm und schläft ein. Ein Traum beginnt. Claras Familie und Freunde verwandeln sich in Soldaten – und in schräge Hasen. Sie beginnen, gegeneinander zu kämpfen. Der Nussknacker erscheint, um die Soldaten gegen die Truppe des Hasenkönigs anzuführen.

Der Nussknacker gerät in Bedrängnis. Doch zum Glück schaltet Clara schnell...

Der Nussknacker verwandelt sich in einen Prinzen. Er führt Clara durch die mondhelle Nacht in einen Wunderwald. Schneeflocken tanzen um sie. So beginnt ihre Reise in ein neues, fantastisches Land.

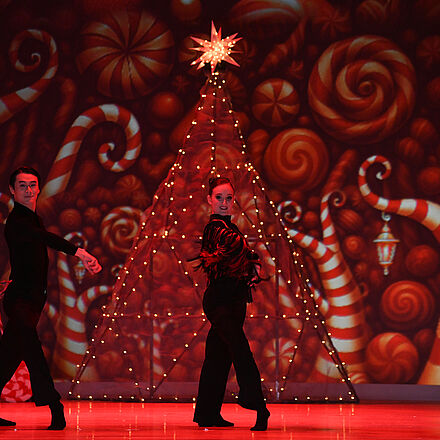

2. Akt

Clara, der Prinz und Drosselmeier reisen in das Land der Süßigkeiten. Die Zuckerfee begrüßt sie und inszeniert ein Fest der Süßigkeiten aus aller Welt.

Clara wacht in ihrem Sessel auf. Doch sie hat noch ihren Nussknacker. War das alles nur ein Traum?

Der Nussknacker «in a nutshell»

Ein Mensch. Zwei Welten.

Richter. Dichter. Dramaturg. Kritiker. Maler. Komponist. Wer einen dieser Jobs ausübt, hat auf jeden Fall gut zu tun. E. T. A. Hoffmann dachte da wohl anders. Denn er machte einfach alles: tagsüber ein pflichtbewusster Beamter und abends ein Künstler. Ein durchaus rebellischer. Denn Kunst war für ihn nicht nur ein schönes Hobby. Er beschwor Parallel- und Märchenwelten und verwischte sie bis zur Unkenntlichkeit mit der biederen Realität. All dies mit einem ironischen Grundton. Für Goethe und Eichendorff sehr befremdlich. Wilhelm Grimm ließ sich sogar zu dem vielsagenden Satz verleiten: «Dieser Hoffmann ist mir widerwärtig mit all seinem Geist und Witz von Anfang bis Ende.» So war auch Hoffmanns zu Nikolaus 1816 erschienene Märchensammlung, zu der auch Nussknacker und Mausekönig gehörte, für die Ladenkasse mehr Gift als Hit. Erst nach seinem Tod fand Hoffmann große Beliebtheit. Johannes Brahms und Robert Schumann waren Anhänger. Und für Sigmund Freud bildeten Hoffmanns Märchen, die mit ihrer Symbolik oft das Unbewusste abbilden, sogar die Grundlage für seine Traumdeutung.

Zwei Künstler. Ein Stoff.

Hoffmann und Tschaikowski hatten eines gemeinsam: ihre Sympathie für Märchen und Kinder. So schrieb etwa Hoffmann: «Es ist überhaupt ein großer Irrtum, wenn man glaubt, dass lebhafte, fantasiereiche Kinder sich mit inhaltsleeren Faseleien, wie sie oft unter dem Namen Märchen vorkommen, begnügen. Ei, sie verlangen wohl was Besseres, und es ist zum Erstaunen, wie richtig, wie lebendig sie manches im Geiste auffassen, das manchem grundgescheiten Papa gänzlich entgeht.» Tschaikowski empfand eine ähnliche Sympathie: «Wenn ein Erwachsener ein guter Mensch ist, dann hat er sich ein kindliches Herz bewahrt. In jedem Menschen ist der beste und wichtigste Teil das, was aus der Kindheit übriggeblieben ist», soll er etwa gesagt haben. Allein seine drei großen Ballette beruhen auf Märchenstoffen und thematisieren das Erwachsenwerden. In Schwanensee verzweifelt ein Prinz über die Pflichten, die das Erwachsenensein mit sich bringt und flieht in den Wald, wo ihm verzauberte Schwanenfrauen begegnen. In Dornröschen küsst ein Prinz die seit hundert Jahren schlafende Prinzessin wach. Und im Nussknacker begibt sich Clara mit dem Prinzen alleine auf eine Traumreise.

Ein Märchen. Viele Fettnäpfchen.

Hoffmanns Nussknacker und Mausekönig wurde häufig bearbeitet. Vom Franzosen Alexandre Dumas d. Ä. etwa übersetzt und leicht umgeschrieben. Diese Version wurde auch in Russland beliebt. Tschaikowski nutzte den Hype, um auf dessen Grundlage den Nussknacker zu komponieren. Zuvor gab der Direktor des Kaiserlichen Theaters in St. Petersburg, Iwan A. Wsewoloschki, 1890 ein Ballett und eine Oper in Auftrag. Der Choreograf und Librettist Marius Petipa, mit dem Tschaikowski schon für Schwanensee und Dornröschen zusammenarbeitete, schrieb das Libretto. Mit Dumas’ Vorlage ging Petipa aber eher frei um. Er strich etwa Drosselmeiers Erzählung vom Märchen von der harten Nuss. Es thematisiert Ängste, die im späten Zarenreich zum Alltag gehörten und für ein «Ballett féerie» unerwünscht waren. In der Hauptstadt St. Petersburg grassierten etwa wegen schlechter Wasserversorgung und der Kanalisationssysteme Epidemien. Da käme eine infektiöse Frau Mauserink, die bis zu ihrem Tod Unheil über die Menschen bringt, denkbar schlecht an. Auch Hoffmanns und Dumas’ Sinnlichkeit und ironische Zweideutigkeit wären nicht unproblematisch gewesen. Etwa, wenn der Prinz «aus angeborener Galanterie dem jungen Mädchen die Nuss knackt.»

Viele Ideen.

Seine Oper Jolanthe konnte Tschaikowski schon 1891 beenden. Für den Nussknacker brauchte er aber etwas länger. Wie schon bei Dornröschen entwarf Petipa einen genauen Plan, an welcher Stelle welche Art von Musik erklingen soll. Dabei arbeitete Tschaikowski mit viel Detailliebe. In Paris entdeckte er etwa die 1886 von August Mustel erfundene Celesta. Tschaikowski war entzückt von ihrem süßen, weichen Klang. Sie sieht zwar aus wie ein Klavier. Im Inneren werden aber keine Saiten, sondern Stahlplatten angeschlagen.

Wie beim Glockenspiel. Tschaikowski verwendete die Celesta u. a. zur Untermalung der Zuckerfee im 2. Akt. Daher wollte er auch sichergehen, dass niemand in Russland Wind kriegt von der Wirkung des Instruments: «Sie darf niemandem gezeigt werden. Ich fürchte, Rimski-Korsakow und Glasunow könnten die Sache wittern und den ungewöhnlichen Effekt vor mir aufbringen.» 1892 beendete er die Partitur. Realität und Traum, Erwachsenen- und Kinderwelt stehen gegenüber: So spielt der erste Teil in der Erwachsenenwelt. Entsprechend erklingen häufig Gesellschafts- und Charaktertänze. Im zweiten Teil, in Claras Traum, dominieren Divertissements und der Grand Pas de deux. Dazu erklingen silbrige Piccolo-Flöten, ein Glockenspiel im chinesischen Tanz, ein Blumenwalzer ... Die farbenreiche Musik begeisterte das Publikum bei der Uraufführung am 6. Dezember 1892 sofort.

Eine Choreografie für Bremerhaven.

Ballettdirektor und Chefchoreograf Alfonso Palencia, Yoko Seyama, die für Bühne und Video zuständig ist, und Kostümbildnerin Rosa Ana Chanzá spielen mit den Gegensätzen, die das Stück zu bieten hat: Fantasievolle Traumwelten treffen auf ein bürgerliches Haus, schöne Träume auf Alpträume, zeitgenössischer Tanz auf neoklassische Spitze. So ist Claras Traum nach der Bescherung zunächst ein schöner. Die Wanduhr und das Spielzeugschiff ihres Bruders Fritz werden riesig. Doch aus Claras Traum wird ein Alptraum. Ihre Familie und Freunde verwandeln sich in schräge Hasen und kämpfen gegen den Nussknacker und seine Soldaten. Dank Claras Hilfe kann er aber gewinnen. Nun folgt wieder ein schöner Traum. Drosselmeier holt Clara und den Prinzen auf dem Schiff ab. Sie begeben sich auf die Fahrt und treffen bald auf eine Insel, eine fantastische Süßigkeitenwelt mit grünen Bergen und baumgroßen Zuckerstangen, die ein wenig an Tim Burtons Charlie und die Schokoladenfabrik erinnert. So entsteht ein Traum für Jung und Alt, eine Choreografie für Liebhaber des Modernen und des Klassischen. Und des Süßen.

Torben Selk

Lied des Nussknackers

König Nussknacker, so heiß ich.

Harte Nüsse, die zerbeiß ich.

Süße Kerne schluck ich fleißig.

Doch die Schalen, ei, die schmeiß ich

Lieber andern hin,

Weil ich König bin.

Aber seid nicht bang!

Zwar mein Bart ist lang

Und mein Kopf ist dick

Und gar wild mein Blick.

Doch was tut denn das?

Tu keinem Menschen was,

Bin im Herzensgrund,

Trotz dem großen Mund,

Ganz ein guter Jung,

Lieb Veränderung,

Amüsier mich gern

Wie die großen Herrn.

Arbeit wird mir schwer,

Und dann mag ich sehr

Frommen Kindersinn,

Weil ich König bin.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Impressum

HERAUSGEBER Stadttheater Bremerhaven

SPIELZEIT 2025/2026, Nr. 5

INTENDANT Lars Tietje

VERWALTUNGSDIREKTORIN Franziska Grevesmühl-von Marcard

GENERALMUSIKDIREKTOR Marc Niemann

REDAKTION Torben Selk

SATZ Nathalie Langmaack

QUELLEN

Berberova, Nina / Kamp, Anna: Tschaikowsky. Reinbek bei Hamburg 1994.

Helm, Everett: Peter I. Tschaikowsky. Reinbek bei Hamburg 1983.

Hoffmann, E. T. A.: Nussknacker und Mausekönig. Berlin 1817.

Die Texte «Handlung» und «Der Nussknacker ‹in a nutshell›» von Torben Selk sind Originalbeiträge für diesen Programmflyer. Zitate und Auszüge aus Gedichten wurden teils redaktionell bearbeitet.

Urheber:innen, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten.